Hipótesis en el contexto del método de diseño

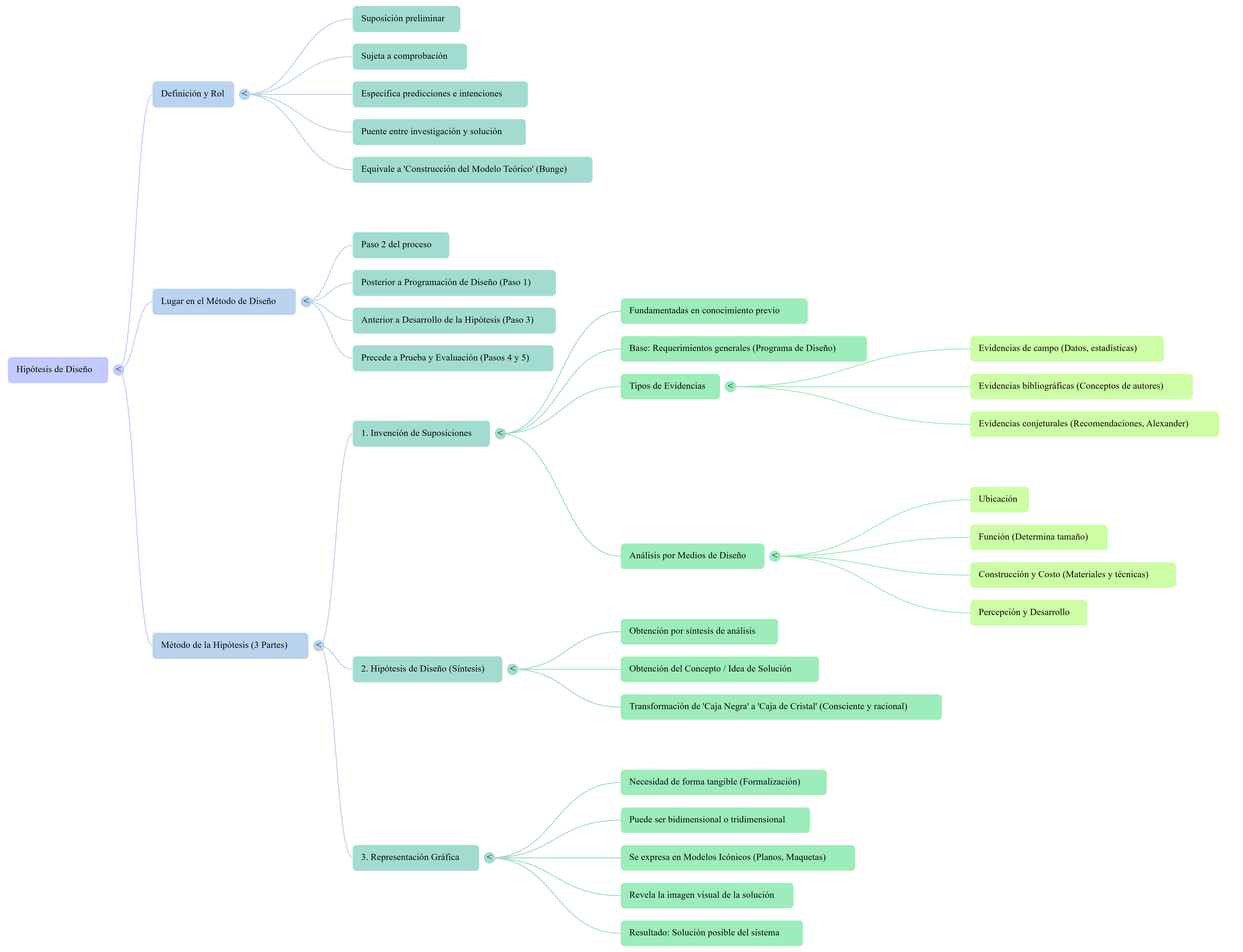

La Hipótesis de Diseño es el segundo paso del Método de Diseño y es conceptualmente compatible con la "Construcción del Modelo Teórico" del método científico de Mario Bunge. Se define como una suposición preliminar sujeta a comprobación que especifica las predicciones e intenciones de lo que se quiere lograr en el diseño. Es, en esencia, la formulación de una posible solución a un problema.

Fundamentos Conceptuales de la Hipótesis

- Etimología y Definición General:

- Carácter Científico:

- La Hipótesis en el Diseño:

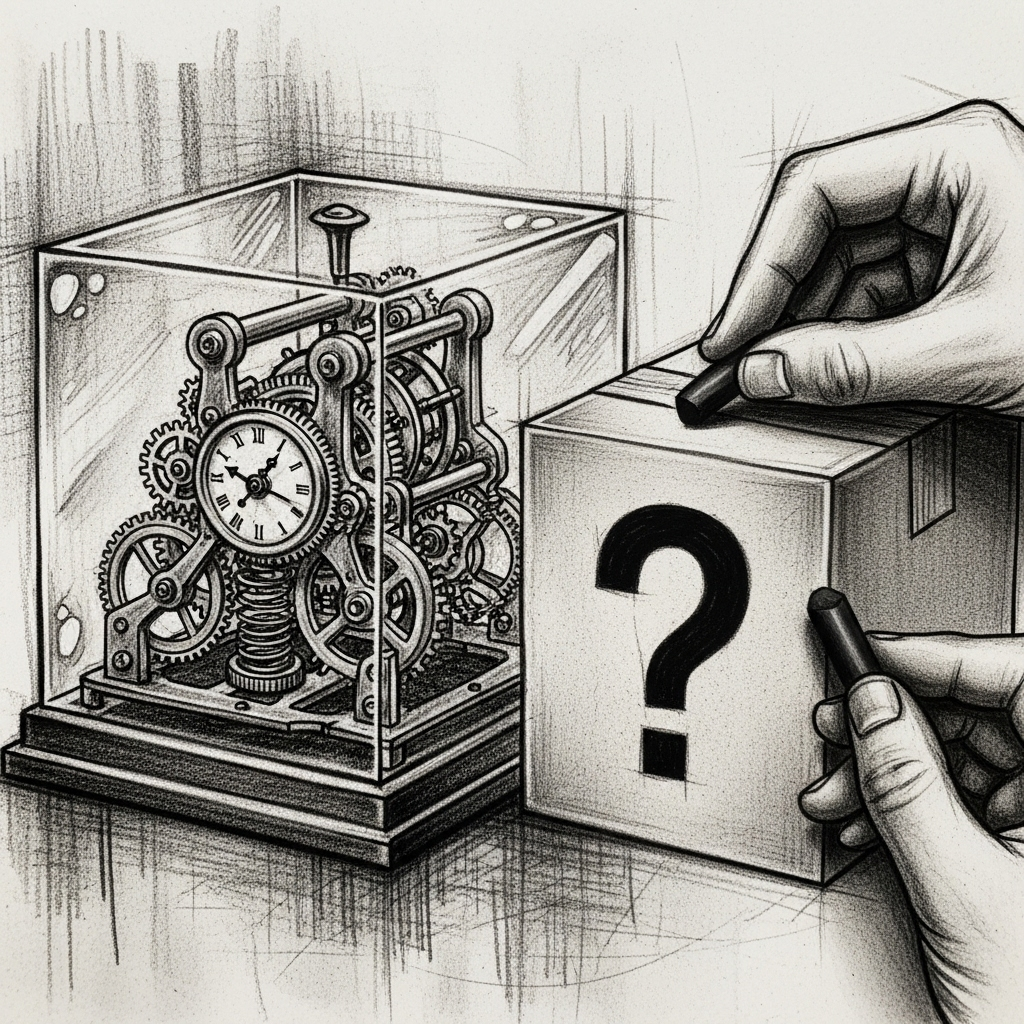

La Transición del Enfoque "Caja Negra" a la "Caja de Cristal"

- La "Caja Negra":

- La "Caja de Cristal":

El Método de Elaboración de la Hipótesis de Diseño

- Invención de Suposiciones:

- Hipótesis de Diseño:

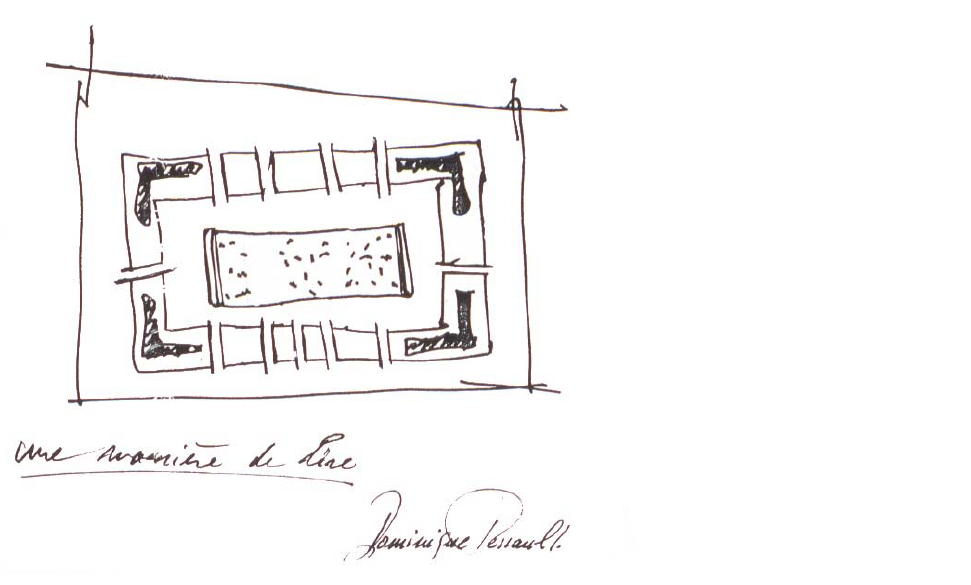

- Representación Gráfica

Para comprender la Hipótesis de Diseño, primero es necesario entender el concepto de hipótesis en un sentido más amplio y científico:

La palabra "hipótesis" proviene del griego hipo ("debajo") y thesis ("posición" o "situación"). Es una explicación anticipada que permite al científico "asomarse a la realidad". Se trata de una suposición que busca establecer relaciones entre hechos para explicar por qué se producen.

Una hipótesis científica es fundamentalmente un enunciado susceptible de ser verificado. No se trata de una simple ficción, sino de creaciones mentales que deben poder contrastarse con hechos del mundo externo. Su ingrediente esencial es la verificabilidad.

Dentro del Método de Diseño, la Hipótesis de Diseño también recibe nombres como "concepto" o "idea". Para los diseñadores, el concepto es la idea de la solución del problema de diseño. No es una ocurrencia aleatoria, sino el resultado de un proceso metódico.

Un fundamento clave del Método de Diseño es transformar el proceso de creación de la hipótesis.

Históricamente, el proceso de concepción de la solución se consideraba una "caja negra". Esto se refiere a un proceso oscuro, inconsciente e irracional, donde el diseñador actúa como un "mago" y la solución surge por inspiración sin un método aparente.

El Método de Diseño busca convertir este paso en una "caja de cristal" (Glass Box). Este enfoque propone que el diseñador opere con pleno conocimiento de lo que hace, siguiendo una secuencia planificada de pasos analíticos, sintéticos y de valoración para llegar a la mejor solución posible. Se pretende que la hipótesis se obtenga mediante un sistema consciente y racional.

La etapa de la Hipótesis de Diseño se desarrolla a través de su propio método, que consta de tres pasos secuenciales:

Este es el punto de partida y consiste en proponer una serie de suposiciones con creatividad, pero no de forma gratuita o "salidas de la nada". Estas suposiciones deben tener una base sólida en el conocimiento previo obtenido durante la primera fase del método, la Programación de Diseño (que equivale al Planteo del Problema de Bunge).

El Método de Diseño busca convertir este paso en una "caja de cristal" (Glass Box). Este enfoque propone que el diseñador opere con pleno conocimiento de lo que hace, siguiendo una secuencia planificada de pasos analíticos, sintéticos y de valoración para llegar a la mejor solución posible. Se pretende que la hipótesis se obtenga mediante un sistema consciente y racional.

Obtención del concepto: En este punto es donde se obtiene el concepto, idea o hipótesis de diseño del sistema. Esto se logra al sintetizar las invenciones y suposiciones que se realizaron para cada uno de los medios en la fase anterior. Para los diseñadores, el concepto es la idea de la solución al problema. En este método, el concepto o idea es sinónimo de la hipótesis de diseño.

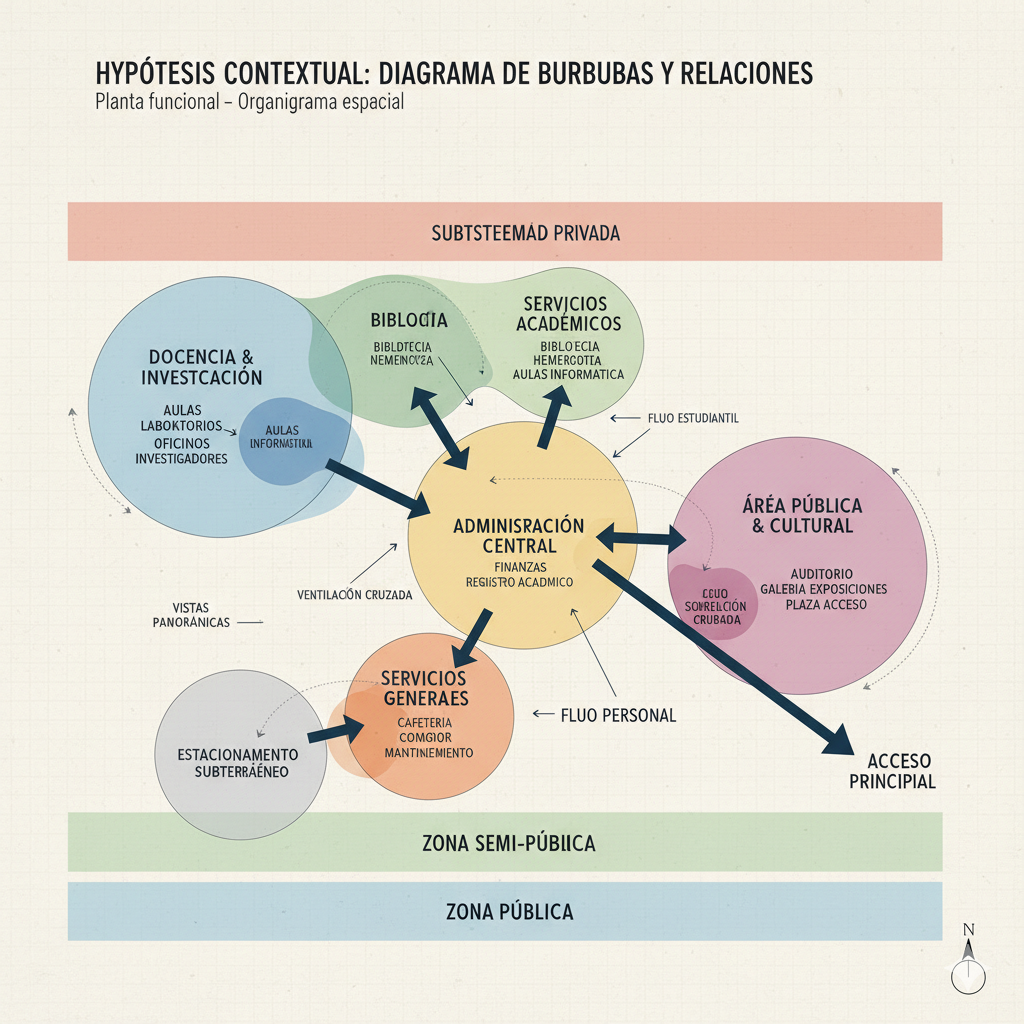

Hipótesis Conceptual

La Abstracción de la Idea

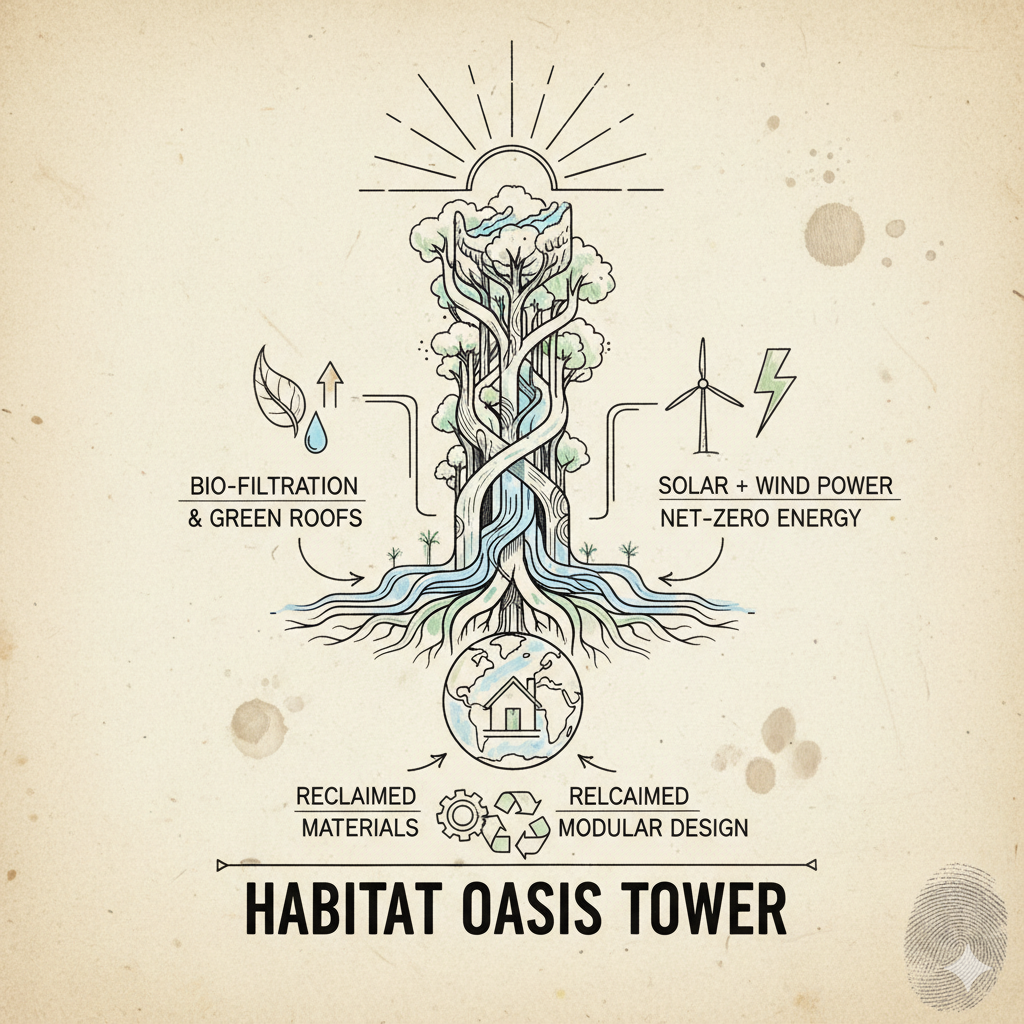

La primera etapa, la hipótesis conceptual, se enfoca en la materialización gráfica de las ideas abstractas que darán forma al edificio. En esta fase, el diseño aún no se asienta en el terreno; el objetivo es desarrollar los conceptos generales del proyecto.• Producto principal: El resultado de esta etapa es una lámina que expresa, a través de gráficos y notas, los conceptos abstractos a implementar. La forma más común de representarlo es mediante un ideograma, que funciona como un mapa visual de las ideas y conceptos principales del diseño.

• Fundamento: Esta fase se basa primordialmente en los resultados de la investigación y, de manera particular, en la interpretación del problema arquitectónico.

• Elementos de diseño: Se deben considerar los elementos de la composición que el diseñador busca plasmar en el proyecto, tales como el ritmo, la simetría, la escala y el contraste, entre otros.

Hipótesis Funcional

La hipótesis contextual o funcional conecta las ideas abstractas de la hipótesis conceptual con la materialización en el predio.

Su objetivo es traducir conceptos —ritmo, jerarquía, contraste, uso, relaciones— en una propuesta de distribución en planta del

predio que responda al contexto físico y ambiental: topografía, accesos, orientación, vegetación, vistas, vientos, normativas y

la red de relaciones internas (subsistemas).

importante:

Recuerda que el objetivo principal de la hipótesis arquitectónica es definir la volumetría y la imagen del edificio,

debe mostrar un fuerte simbolismo y una identidad clara, teniendo en cuenta el carácter arquitectónico. La hipótesis funcional es un paso intermedio que debe servir para justificar

la volumetría propuesta, pero no es el fin en sí mismo.

A continuación encontrarás una guía práctica y extensa para desarrollar esta etapa

paso a paso, con los diagramas, convenciones gráficas y criterios de decisión necesarios.

Objetivos principales:

- Traducir los conceptos del ideograma a una organización espacial en el predio.

- Mostrar la relación entre subsistemas y su implantación (posición, dimensiones, orientaciones).

- Resolver condicionantes del sitio: accesos, vistas, vientos, pendientes, servicios y vegetación existente.

- Producir una planta del predio clara y anotada que justifique formalmente la siguiente etapa (maqueta volumétrica).

- Generar documentación gráfica para comunicar decisiones (diagramas, notas, leyenda).

Entradas necesarias (qué debes tener antes de empezar)

- Resultados de la hipótesis conceptual (ideograma, conceptos clave, elementos compositivos).

- Programa arquitectónico detallado y “árbol del sistema” con subsistemas y áreas.

- Plano topográfico / levantamiento del predio (curvas de nivel, arbolado, límites, servidumbres).

- Normativa y restricciones (alineamientos, retiros, coeficientes de ocupación, alturas permitidas).

- Datos climáticos básicos: sol, viento predominante, lluvias.

- Fotografías y puntos de vista relevantes; contextos edificados cercanos.

- Red de infraestructura (accesos, agua, electricidad, drenaje).

Al menos 15 elementos conceptuales a considerar en la hipótesis contextual

- Accesos (peatonal y vehicular)

- Circulaciones principales y secundarias

- Núcleos de actividad / subsistemas (docencia, servicios, administración, público)

- Relaciones públicas/privadas (gradientes de privacidad)

- Orientación solar (ganancias y protecciones)

- Ventilación natural / ejes de viento

- Vistas principales y focos visuales

- Topografía y desniveles / rampas y escaleras

- Vegetación existente y propuestas de paisaje

- Zonas de sombra y plazas exteriores

- Estacionamiento y maniobra vehicular

- Accesibilidad universal (rutas sin barreras)

- Sistema de drenaje y gestión pluvial

- Integración con el tejido urbano inmediato (giro de manzanas, alineamientos)

- Elementos significativos (accesos principales, vanos relevantes, núcleos de entrada) (Además: seguridad, acústica, servicios técnicos, potencial de expansión).

Proceso paso a paso (metodología práctica)

- Inventario y mapa de condicionantes

- Dibuja el plano base del predio con límites, cota cero, curvas de nivel, arbolado y construcciones colindantes.

- Superpón: accesos existentes, puntos de conexión a servicios, orientaciones y las vistas fotográficas.

- Realiza una rosa de vientos simple y diagrama solar (al menos sol de verano/invierno).

- Traducción del árbol del sistema a “parches” espaciales

- Asigna a cada subsistema un área aproximada (m²) según programa.

- Representa esos subsistemas con “burbujas” o bloques en la planta (bubble diagram), relacionándolos según prioridad y flujo.

- Usa flechas para indicar relaciones fuertes (flujo continuo), líneas discontinuas para requerimientos de proximidad flexible.

- Zoning y jerarquización

- De manera muy general, define zonas públicas, semipúblicas y privadas en el predio.

- Coloca los subsistemas que requieren vistas o orientación específica (p. ej. aulas con vista, salas con ventilación cruzada hacia las ventanas de mejor calidad.)

- Determina el eje principal de acceso y jerarquiza la entrada principal.

- Dimensiones y pruebas de escala

- Comprueba que las áreas propuestas encajan espacialmente; ajusta forma y posición.

- Circulaciones generales y flujos

- Dibuja líneas de flujo peatonal/vehicular, rutas de servicio y evacuación.

- Marca cruce de flujos críticos y propone resoluciones: pasos peatonales segregados, filtros de acceso.

- Respuesta ambiental

- Aplica el diagrama solar: ubica protecciones, aleros o paños ciegos donde el sol es crítico.

- Usa la rosa de vientos para orientar fachadas ventiladas y ubicar huecos de toma/expulsión.

- Plantea paisajismo para microclima (árboles en fachadas calientes, estanques para enfriamiento evaporativo si procede).

- Paisaje y contextualización

- Inserta elementos de paisaje que refuercen la lectura: plazas, patios, corredores verdes.

- Respeta y potencializa vegetación significativa existente; añade almohadillas verdes para visualizar sombreado en horarios clave.

- Consolidación: planta del predio (entregable principal)

- Finaliza una planta del predio que muestre: huella sugerida del edificio (subsistemas), accesos, circulaciones, áreas exteriores, árboles, cotas clave, flechas de vistas y viento, notas explicativas que relacionen formalmente con el ideograma conceptual.

- Anotación y justificación

- Acompaña la gráfica con textos cortos que expliquen decisiones: “orientación hacia NE para aulas —sol mañanero controlado con alero”, “plaza de acceso que funciona como filtro público”, etc.

- Revisión e iteración

- Revisa coherencia con la hipótesis conceptual y ajusta.

- Si aplica, haz pruebas volumétricas rápidas (massing) para verificar sombras y relaciones de escala antes de pasar a la hipótesis formal.

Diagramas y representaciones gráficas recomendadas (qué producir)

- Planta del predio anotada (escala sugerida 1:500 o 1:200 según tamaño).

- Bubble diagram / árbol del sistema (sin asentamiento de escala) que muestre relaciones .

- Diagrama de flujos con flechas de circulación y accesos.

- Diagrama solar (solsticios + equinoccio) y sombreados principales.

- Rosa de vientos y direcciones de ventilación.

- Mapa de vistas (flechas que apuntan hacia/desde vistas importantes).

- Diagrama de privacidad/gradiente público-privado (con bandas de color).

- Planimetría de cotas y desniveles (rampas, escalinatas).

- Axonometría explodida simple que muestre subsistemas en planta y su relación.

- Sección clave por el predio (1 o 2 secciones que muestren su relación con el terreno).

-

Escalas recomendadas:

- Contexto amplio: 1:2000 – 1:1000 (para ubicar en ciudad/vecindad)

- Planta del predio: 1:500 (general) / 1:200 (distribución detallada)

- Plantas de replanteo de subsistemas: 1:100 (si se requiere mayor detalle)

Convenciones gráficas y uso del color

- Paleta limitada: 3–5 colores; uno para la huella construida, otro para áreas abiertas, otro para vegetación y uno para servicios.

- Flechas: grosor proporcional al flujo (flechas gruesas = flujo principal).

- Líneas: línea continua gruesa = límite del predio; línea continua media = huella proyectada; línea discontinua = alternativas o servidumbres.

- Rellenos y tramados: uso de tramado para áreas poroso/verde, hatch para áreas de restricción.

- Leyenda clara y norte gráfico obligatorio.

- Notas breves (máx. 1–2 líneas cada una) junto a los gráficos que expliquen la intención (no el detalle constructivo).

- Observación: aunque en la hipótesis formal el enunciado recomienda usar color con más precaución, en la etapa contextual es aceptable usar color para distinguir subsistemas y condicionantes, manteniendo la economía gráfica.

Ejemplos de anotaciones útiles (texto breve en la planta)

- Acceso principal (A1): ancho 3.5 m — separación peatonal/vehicular; filtro de seguridad.

- Plaza pública: espacio flexible para actividades, orientada al oeste, sombra proyectada por arbolado existente.

- Aulas norte: orientadas al norte para control solar; aleros de 0.9 m.

- Patio central: ventilación cruzada y drenaje mediante jardín de lluvia.

- Vanos significativos: fachada sur — lucernarios para luz difusa.

Criterios de evaluación (¿cómo saber si la hipótesis contextual es buena?)

- Coherencia: cada decisión espacial debe justificarse respecto al ideograma conceptual.

- Sostenibilidad pasiva: uso inteligente de orientación y ventilación.

- Claridad en la lectura: plano legible, con leyenda y flechas que expliquen flujos.

- Viabilidad normativa y constructiva: comprobación preliminar de retiros, ocupaciones y acceso de servicios.

- Calidad de los espacios exteriores: plazas, sombras y conexiones con el contexto.

- Flexibilidad: posibilidades de adaptación y crecimiento sin romper la lógica general.

Entregables recomendados al finalizar la etapa

- Lámina: Planta del predio a escala (anotada + leyenda).

- Lámina: Conjunto de diagramas (bubble, flujos, viento, sol, vistas).

- 1–2 secciones que muestren relación con el terreno.

- Breve memoria (½–1 página) justificando las decisiones clave vinculadas al ideograma conceptual.

- Archivos digitales fuente (DWG/PDF/PNG) y, opcional, un massing 3D simple (SketchUp/Rhino) para pruebas volumétricas.

Errores comunes y consejos

- Error: fijar la volumetría formal antes de resolver flujos y condiciones del sitio. → Consejo: prueba varias ubicaciones y orientaciones con burbujas antes de definir huella.

- Error: sobresaturar la planta con información constructiva. → Consejo: la planta contextual debe priorizar relaciones y condicionantes, no detalles de muros.

- Error: paleta de colores sin contraste o sin leyenda. → Consejo: usa pocos colores y explícalos en la leyenda.

- Consejo práctico: realiza modelos de masa rápidos y sombrea con el sol en horas críticas para ver obstáculos de vista y sombra.

- Consejo de presentación: coloca la planta central y los diagramas alrededor en la lámina para que la lectura sea secuencial (ideograma → contextual → formal).

Checklist rápido (para validar tu planta contextual)

-

Plano base con límites, norte y curvas de nivel.

Programa traducido a subsistemas con áreas aproximadas.

Bubble diagram con relaciones principales.

Planta del predio con huella propuesta y dimensiones clave.

Accesos peatonales y vehiculares identificados.

Flujos de circulación y servicio marcados.

Diagrama solar (solsticios) y sombreados analizados.

Rosa de vientos aplicada y estrategia de ventilación definida.

Vistas y ejes visuales anotados.

Vegetación existente y propuesta en el plano.

Leyenda, cotas y notas explicativas incluidas.

Coherencia con el ideograma conceptual verificada.

Entregables listos: planta, diagramas, secciones y memoria.

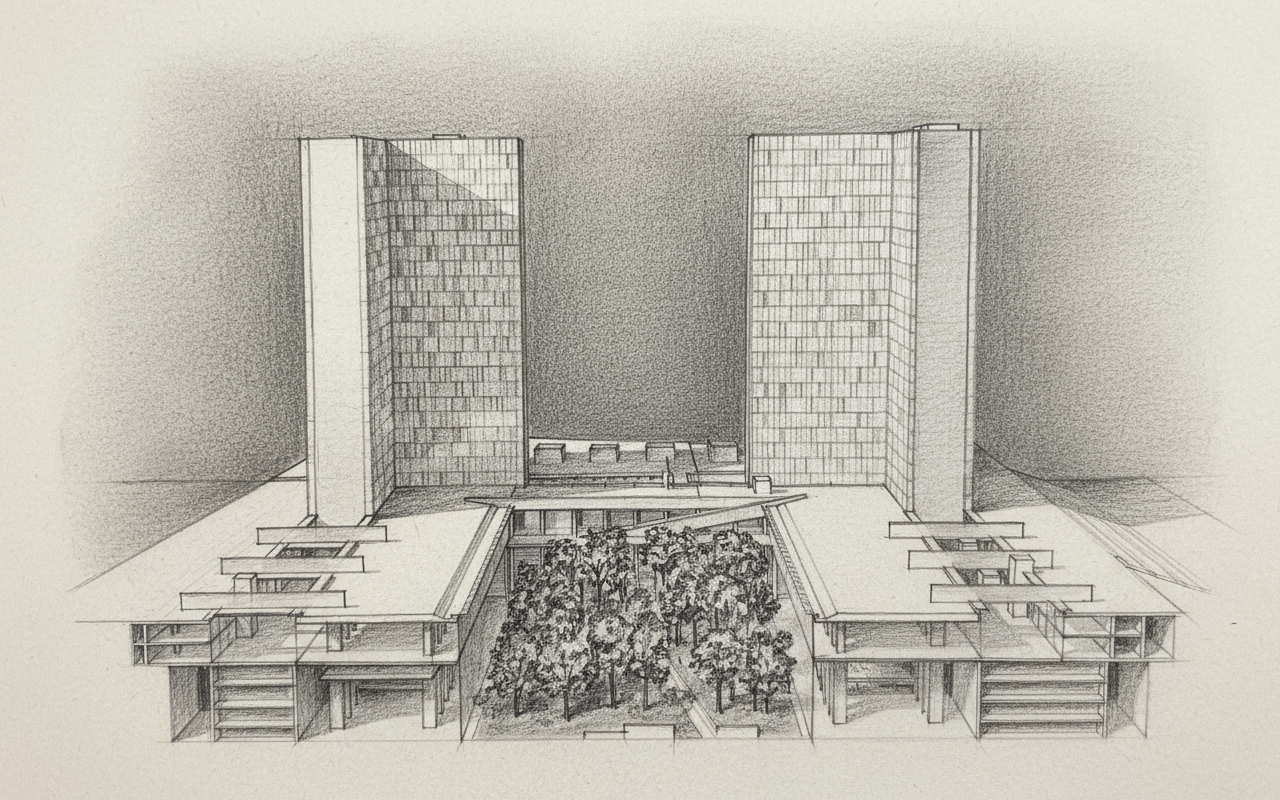

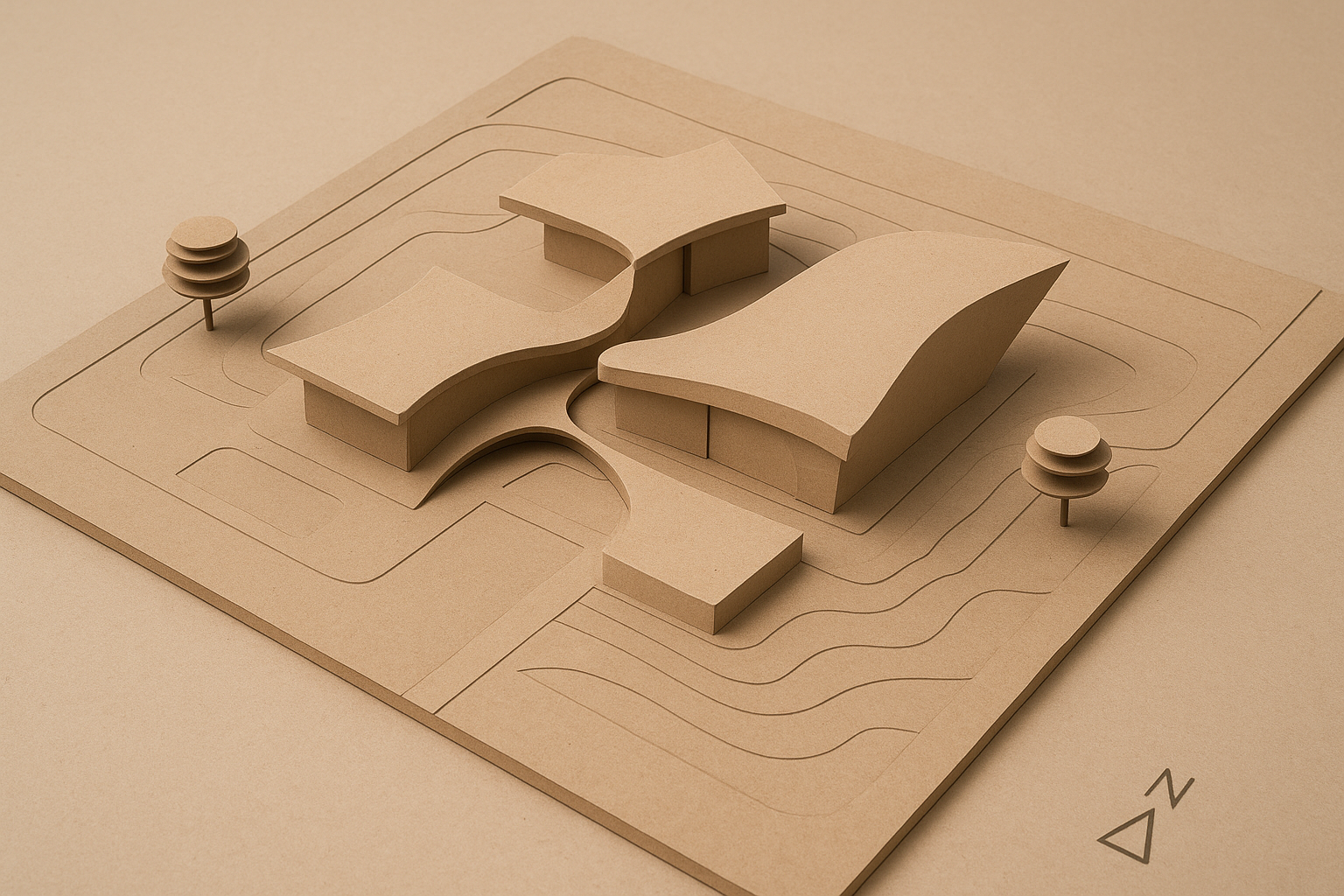

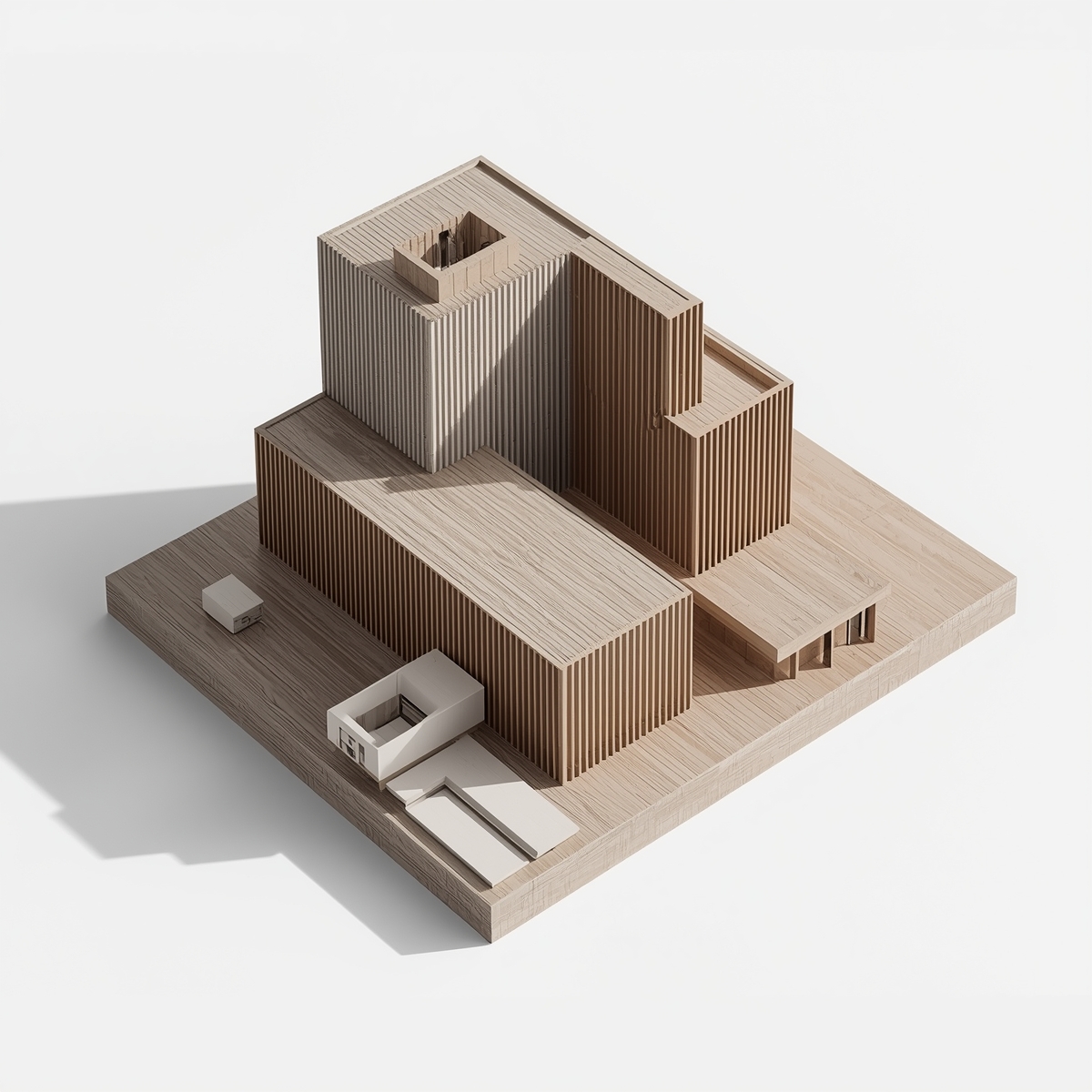

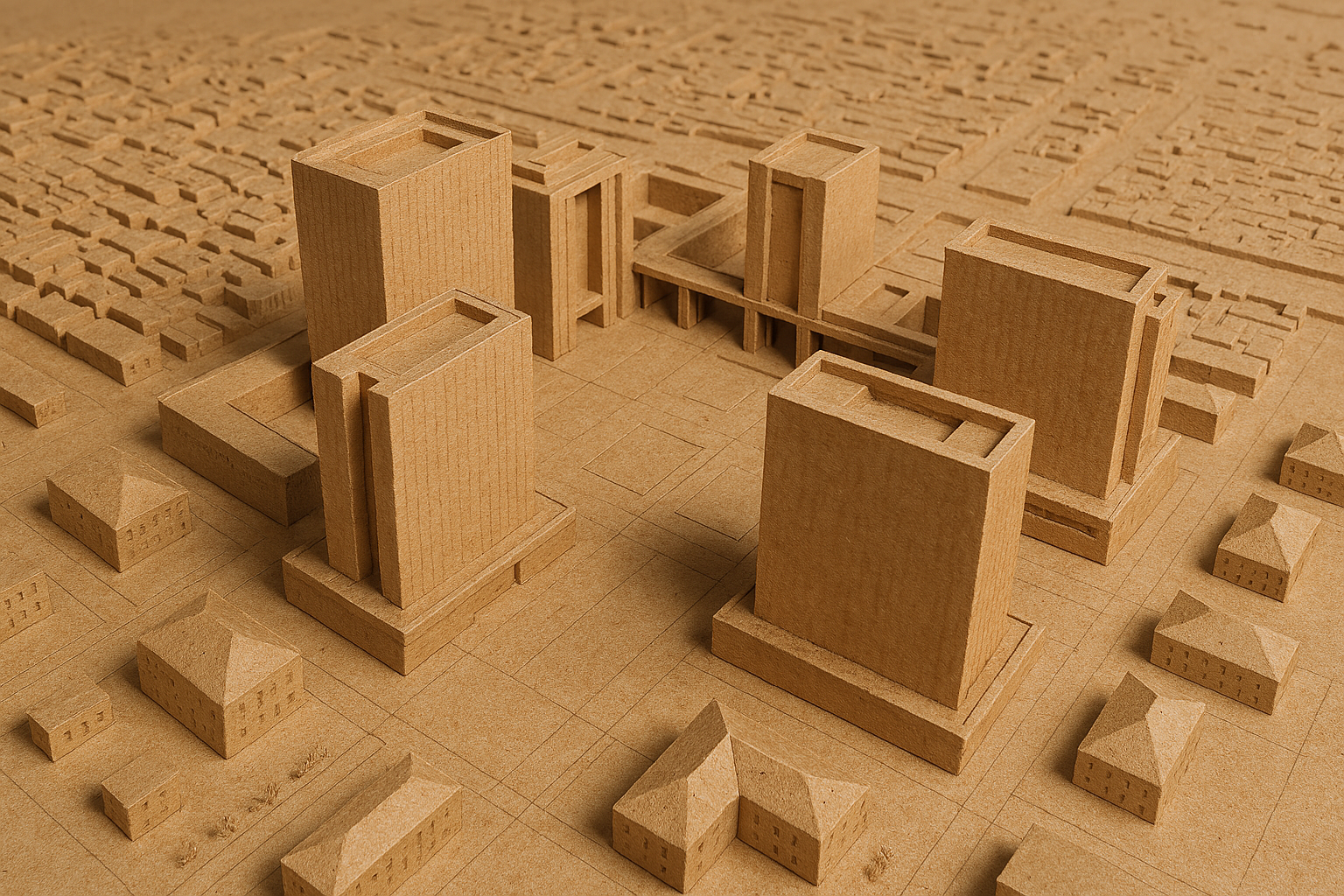

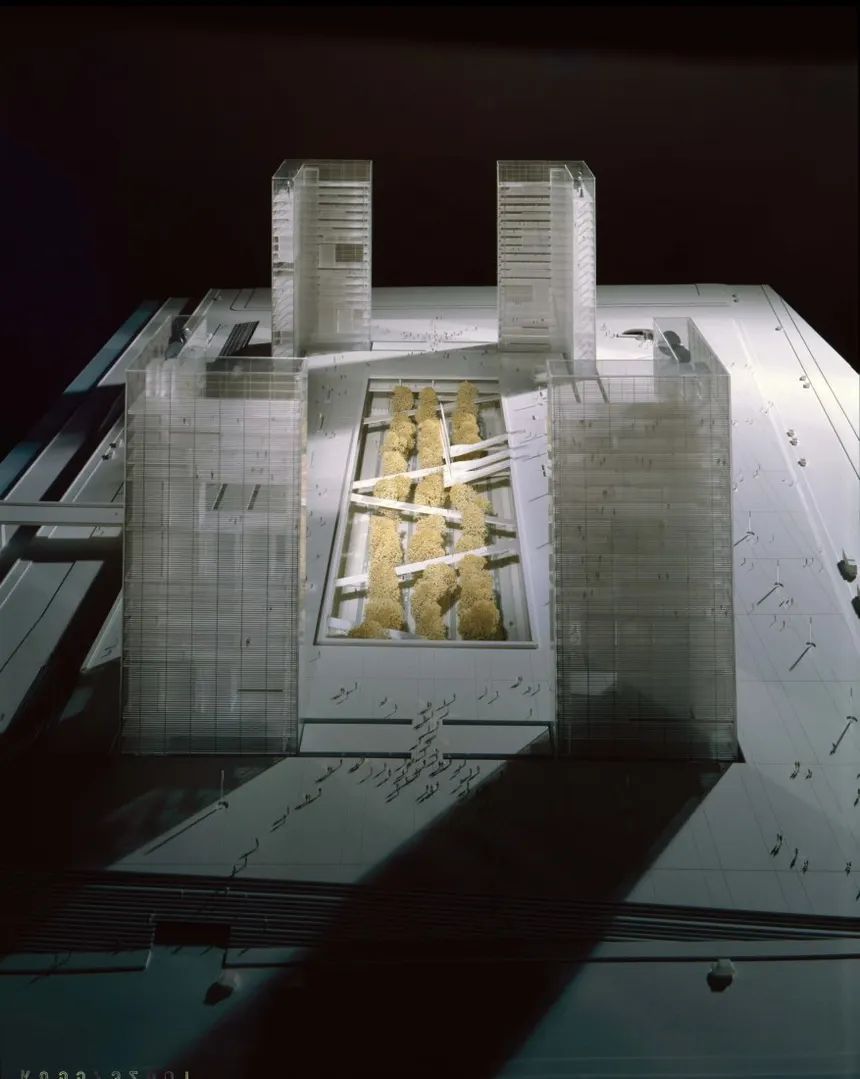

Imágenes de referencia

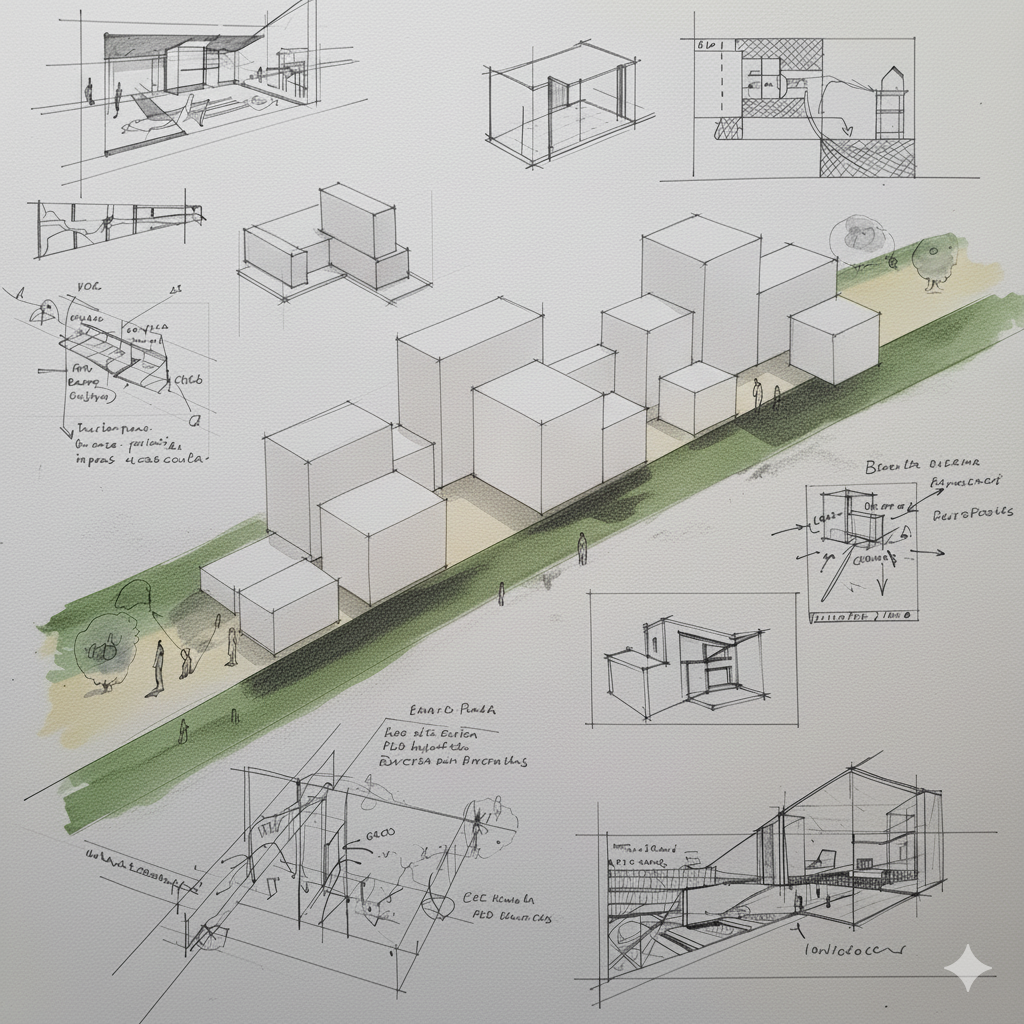

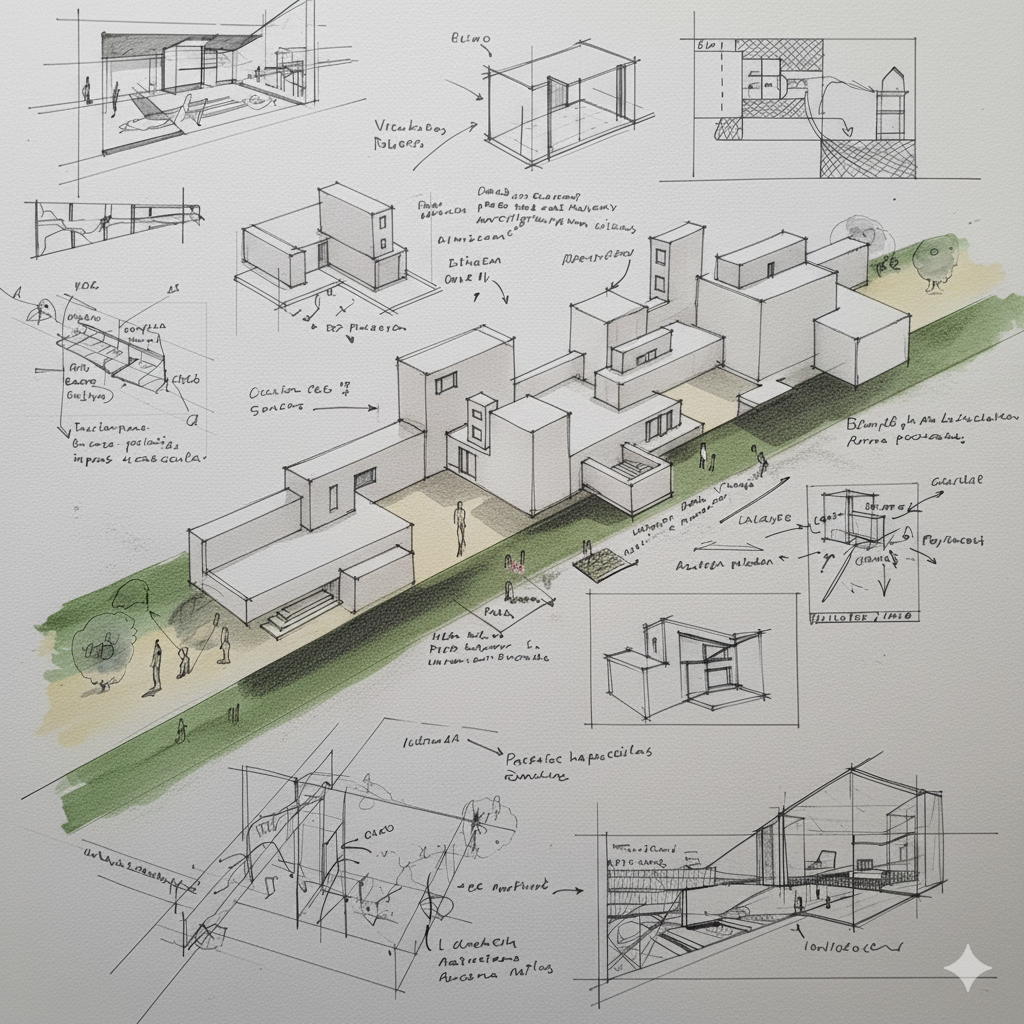

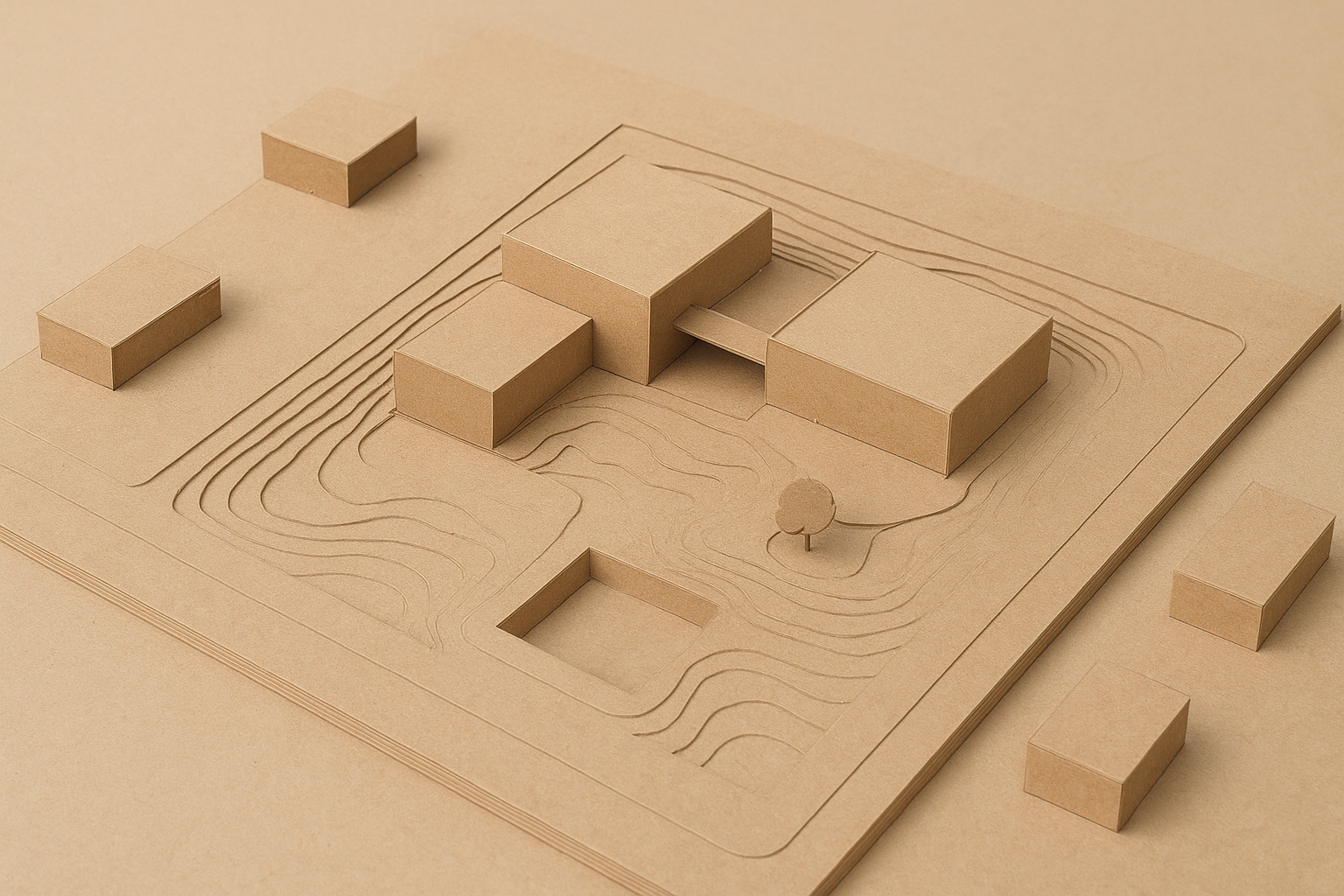

Hipótesis Formal

La hipótesis formal constituye la etapa final en el desarrollo de la hipótesis arquitectónica, la cual es específica para el

diseño arquitectónico y sigue a las etapas conceptual y contextual.

El objetivo central de esta etapa es desarrollar una maqueta volumétrica. Esta maqueta tiene como propósito dar continuidad

tridimensional a las ideas y distribuciones planteadas previamente en la hipótesis contextual.

A continuación, se detallan los requisitos y características clave de la hipótesis formal según las fuentes:

Elementos que debe contener la maqueta volumétrica:

- Representación del Sistema: La maqueta debe mostrar preferentemente los elementos del sistema (subsistemas) del edificio.

- Elementos Significativos Principales: Debe exhibir los elementos significativos principales de la volumetría. Esto incluye específicamente los accesos y los vanos relevantes (aberturas importantes).

- Exclusiones: Es crucial notar que esta maqueta no debe incluir elementos funcionales detallados como las ventanas, puertas u otros elementos de este tipo.

- Uso del Color: El color debe emplearse con precaución. Su uso se limita a aquellos casos en los que se busca enfatizar de manera significativa algún elemento de la volumetría.

- Integración en el Predio: La maqueta volumétrica resultante debe insertarse en el predio seleccionado para el sistema. Además, al insertarse en el predio, debe considerar su contexto construido inmediato.

La hipótesis formal culmina el proceso de diseño progresivo de la hipótesis arquitectónica al plasmar la síntesis conceptual y contextual en un modelo físico tridimensional, enfocándose en la carga simbólica potente de la volumetría del edificio.

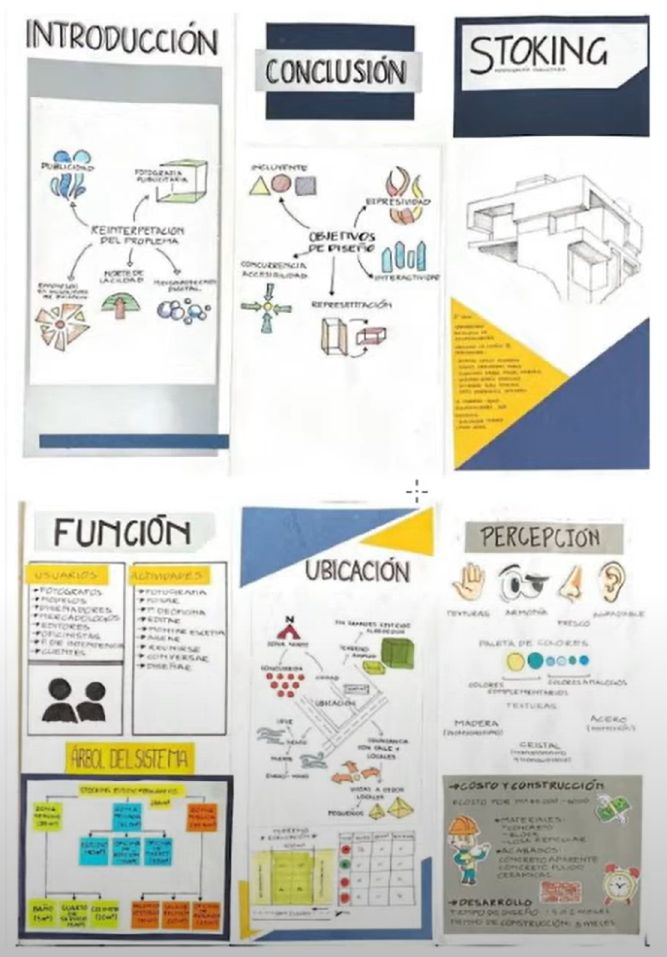

Curso intersemestral

Durante el invierno del 2025, se llevó a cabo un curso intersemestral titulado "La Hipótesis Conceptual Arquitectónica",

impartido por varios profesores del Departamento de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Este curso tuvo como objetivo principal explorar y profundizar en el desarrollo de la hipótesis dentro del proceso de

diseño arquitectónico.

El curso se estructuró en varias sesiones que combinaron teoría y práctica, permitiendo a los participantes adquirir una comprensión

sólida de los fundamentos y técnicas necesarias para elaborar hipótesis conceptuales efectivas.

El curso estuvo dirigido a profesores del departamento de arquitectura, con el fin de fortalecer sus habilidades y conocimientos,

así como de homologar los criterios en el desarrollo y evaluación en esta área crucial del diseño arquitectónico.

El documento que a continuación se presenta, titulado "La Hipótesis Conceptual Arquitectónica",

contiene un resumen detallado de los temas abordados durante el curso. Este material sirve como una valiosa referencia para

los participantes y cualquier persona interesada en profundizar en el desarrollo de hipótesis conceptuales en arquitectura.

Documento recopilatorio